Dans le paysage de la sécurité actuelle, les systèmes de vidéosurveillance et de vidéoprotection se sont multipliés tant dans les espaces privés que publics. Selon les dernières données du ministère de l’Intérieur, plus de 1,6 million de caméras sont installées en France en 2024, dont environ 40% dans des lieux publics. Face à ce déploiement massif, nous constatons que la maîtrise du cadre légal entourant ces dispositifs devient primordiale pour tous les responsables d’établissement soucieux de respecter les droits des personnes tout en assurant la sécurité des biens et des personnes.

Vidéoprotection et vidéosurveillance : définitions et cadre juridique

Avant de mettre en place un système de caméras, il est essentiel de comprendre la distinction fondamentale entre vidéosurveillance et vidéoprotection. Cette différenciation n’est pas simplement sémantique mais détermine le régime juridique applicable.

La vidéosurveillance concerne les systèmes installés dans des lieux strictement privés, non accessibles au public. Elle est principalement encadrée par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et le RGPD. À l’inverse, la vidéoprotection s’applique aux dispositifs déployés dans des espaces accessibles au public (commerces, banques, voies publiques) et relève du Code de la sécurité intérieure.

Depuis l’adoption du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en 2018, les obligations des responsables de traitement se sont considérablement renforcées. Dans certains cas, une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) devient obligatoire, notamment lorsque le dispositif est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.

Comme nous l’observons régulièrement lors de nos audits de sécurité, la mise en conformité avec ces réglementations représente un véritable défi pour de nombreuses entreprises. En parallèle des formations en sauveteur secouriste du travail, nous recommandons souvent une sensibilisation spécifique aux enjeux de la vidéosurveillance.

Principales obligations réglementaires pour l’installation de caméras

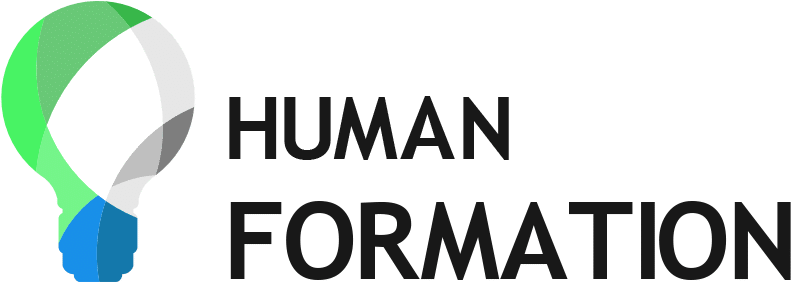

L’installation d’un système de vidéosurveillance ou de vidéoprotection implique de respecter un certain nombre d’obligations dont la complexité varie selon le lieu d’implantation. Voici les principales exigences à satisfaire :

- Respecter le principe de proportionnalité

- Poursuivre un objectif légitime (sécurité des biens et des personnes)

- Préserver la vie privée des personnes filmées

- Limiter la durée de conservation des images

- Sécuriser les données collectées

- Informer les personnes concernées

- Garantir l’exercice du droit d’accès

En ce qui concerne la vidéoprotection dans les lieux publics, une autorisation préfectorale est systématiquement requise. Cette autorisation, valable pour cinq ans renouvelables, est délivrée après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Le décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 a élargi la liste des personnes autorisées à mettre en œuvre ces dispositifs, notamment pour les commerçants souhaitant sécuriser les abords immédiats de leurs établissements.

Pour la vidéosurveillance en lieu privé, aucune formalité spécifique n’est requise auprès de la CNIL, sauf dans le cas d’un système biométrique permettant d’identifier des personnes. Toutefois, l’installation dans un lieu de travail impose une information préalable des salariés (article L.1222-4 du Code du travail) et la consultation du comité social et économique (article L.2312-38 du Code du travail).

| Type de dispositif | Cadre légal principal | Autorisation nécessaire | Durée de conservation |

|---|---|---|---|

| Vidéosurveillance (lieu privé) | Loi Informatique et Libertés, RGPD | Non (sauf système biométrique) | Maximum 1 mois (recommandation CNIL) |

| Vidéoprotection (lieu public) | Code de la sécurité intérieure | Autorisation préfectorale | Maximum 1 mois (fixée par arrêté préfectoral) |

Gestion des données et respect des droits fondamentaux

La question de la durée de conservation des images constitue un point crucial de la réglementation. Pour les systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique, cette durée est fixée par l’autorisation préfectorale et ne peut excéder un mois, sauf dans le cadre d’une procédure judiciaire. Pour la vidéosurveillance en lieu privé, la CNIL recommande également une conservation maximale d’un mois.

L’accès aux images est strictement encadré. Seules les personnes habilitées, mentionnées dans l’autorisation préfectorale ou désignées par l’employeur, peuvent visionner les enregistrements. La loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a élargi cette possibilité à certains agents de police municipale et agents de sécurité des transports.

Le droit d’accès des personnes filmées constitue une garantie fondamentale. Pour la vidéoprotection, toute personne peut saisir la commission départementale de vidéoprotection en cas de difficulté. Pour la vidéosurveillance, l’article 105 de la loi Informatique et Libertés détaille les modalités d’exercice de ce droit.

Bonnes pratiques pour une mise en conformité efficace

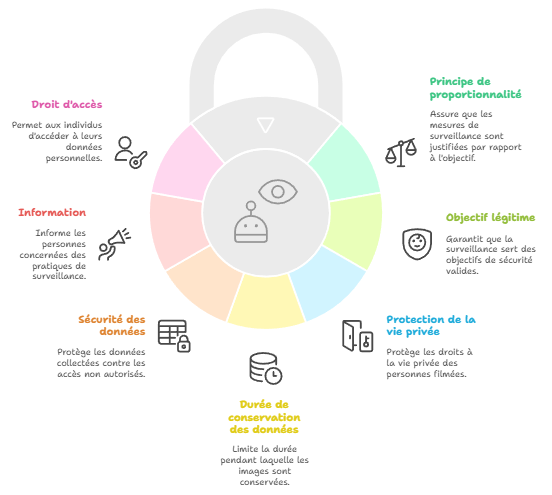

Notre expérience en matière d’audit de sécurité nous a permis d’identifier plusieurs bonnes pratiques pour une mise en conformité optimale :

- Réaliser un audit préalable des besoins réels de surveillance

- Documenter les finalités poursuivies par le dispositif

- Privilégier les systèmes permettant le masquage automatique des zones privées

- Former le personnel habilité à consulter les images

- Mettre en place une procédure de gestion des demandes d’accès

Nous observons que la mise en conformité avec ces réglementations s’inscrit dans une démarche plus globale de prévention des risques professionnels, à l’instar de la réglementation du travail en hauteur qui impose également des obligations de formation et de prévention.

Dans un contexte où les sanctions pour non-respect de la réglementation peuvent atteindre 300 000 € d’amende et jusqu’à 5 ans d’emprisonnement, il est crucial d’adopter une approche méthodique et rigoureuse. Notre expérience nous montre qu’une formation adéquate des équipes constitue souvent la clé d’une mise en œuvre conforme et efficace de ces dispositifs de sécurité, permettant de concilier impératifs de protection et respect des libertés individuelles.