Dans un contexte professionnel où la sécurité devient primordiale, nous constatons une attention croissante portée aux dispositifs réglementaires comme le plan de prévention. Selon les données de la CNAM, plus de 655 000 accidents du travail ont été recensés en France en 2022, dont près de 17% seraient liés à des situations de coactivité entre entreprises. Ces chiffres soulignent l’importance des mesures préventives, particulièrement lorsque plusieurs entités professionnelles partagent un même environnement de travail.

Le cadre réglementaire du plan de prévention

Le plan de prévention constitue un document essentiel de coordination permettant d’identifier et de prévenir les risques d’interférence entre les activités de différentes entreprises travaillant sur un même site. La réglementation encadrant ce dispositif est clairement définie aux articles R.4511-1 et suivants du Code du travail.

Pour bien comprendre ce cadre, nous devons distinguer deux notions fondamentales :

L’Entreprise Utilisatrice (EU) désigne l’organisation où s’effectue l’opération par du personnel externe. Soulignons que l’EU n’est pas nécessairement propriétaire des lieux – elle peut être locataire, exploitante ou gestionnaire. Sa responsabilité principale consiste à coordonner les mesures de prévention sur l’ensemble du site partagé.

L’Entreprise Extérieure (EE) correspond à toute structure juridiquement indépendante dont le personnel intervient ponctuellement ou régulièrement dans les locaux de l’EU. Cette définition englobe les entreprises intervenantes comme les sous-traitants, qu’il existe ou non une relation contractuelle directe avec l’EU.

Le déclenchement de cette obligation réglementaire intervient dès qu’une situation de coactivité se présente – c’est-à-dire la présence simultanée, sur un même lieu, de personnel appartenant à différentes entités. Cette coactivité génère des risques d’interférences spécifiques qui s’ajoutent aux risques propres à chaque entreprise.

Nous avons pu constater, lors de nos nombreuses interventions en entreprise, que cette démarche préventive est souvent perçue comme une simple formalité administrative. Pourtant, son impact sur la sécurité des collaborateurs est considérable quand elle est correctement mise en œuvre.

Les cas nécessitant un plan de prévention écrit

Si l’élaboration d’un plan de prévention est requise dès qu’il existe des risques d’interférences entre entreprises, sa formalisation écrite n’est obligatoire que dans certaines situations précises définies par la réglementation.

Selon l’article R.4512-7 du Code du travail, le plan de prévention doit impérativement être établi par écrit dans deux cas spécifiques :

- Lorsque l’opération réalisée par les entreprises extérieures représente un volume d’au moins 400 heures de travail sur une période maximale de douze mois, que ces travaux soient continus ou discontinus.

- Quelle que soit la durée de l’intervention, lorsque les travaux figurent dans la liste des travaux dangereux définis par l’arrêté du 19 mars 1993 (ou l’arrêté du 10 mai 1994 pour le secteur agricole).

Voici un tableau récapitulatif des principaux travaux dangereux nécessitant un plan de prévention écrit :

| Catégorie de risque | Exemples de travaux concernés |

|---|---|

| Expositions chimiques | Manipulation de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques |

| Risques physiques | Travaux exposant à des niveaux de bruit élevés, rayonnements ionisants |

| Travaux en hauteur | Montage/démontage d’échafaudages, travaux en hauteur avec risque de chute |

| Risques électriques | Interventions sur installations électriques nécessitant une habilitation électrique |

En revanche, même en dehors de ces cas où l’écrit est obligatoire, nous recommandons vivement de formaliser systématiquement le plan de prévention par écrit. Cette démarche constitue une preuve tangible de l’analyse des risques réalisée et facilite la diffusion des informations auprès de tous les intervenants.

Exceptions et démarche d’élaboration

Certaines opérations échappent à la réglementation relative au plan de prévention. La connaissance de ces exceptions est essentielle pour éviter toute confusion avec d’autres dispositifs préventifs.

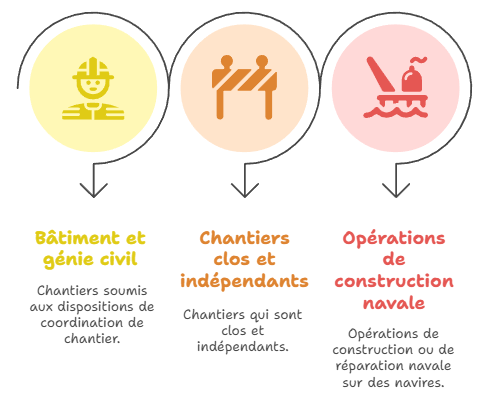

Ne sont pas soumis à l’obligation d’établir un plan de prévention :

- Les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant des dispositions de coordination de chantier (articles L.4532-2 et R.4511-3 du Code du travail)

- Les chantiers clos et indépendants (article R.4511-3 du Code du travail)

- Les opérations de construction ou de réparation navale (article R.4511-2 du Code du travail)

Ces situations font l’objet de réglementations spécifiques en matière de prévention des risques professionnels.

Concernant la démarche d’élaboration, elle débute obligatoirement par une inspection commune préalable des lieux de travail. Cette étape fondamentale, menée conjointement par les responsables des entreprises concernées, permet d’identifier les risques d’interférences potentiels.

Durant cette inspection, nous portons une attention particulière aux interactions entre les différentes activités, aux équipements utilisés et aux zones de circulation partagées. L’analyse qui en découle constitue le socle du plan de prévention.

Dans notre expérience d’accompagnement des entreprises, nous avons constaté que la qualité de cette inspection initiale détermine largement l’efficacité des mesures préventives qui seront mises en œuvre. Une formation comme celle de Sauveteur Secouriste du Travail peut d’ailleurs sensibiliser les équipes à l’importance de cette démarche préventive.

Délégation et mise en œuvre efficace

La signature et le suivi du plan de prévention relèvent normalement de la responsabilité directe des chefs d’entreprise concernés. Néanmoins, dans les faits quotidienne, cette attribution peut être déléguée sous certaines conditions strictes.

Conformément à l’article R.4511-9 du Code du travail, la délégation n’est possible qu’à une personne disposant de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assumer cette responsabilité. Cette exigence s’applique tant pour l’EU que pour l’EE.

L’autorité implique un positionnement hiérarchique adéquat et une reconnaissance officielle du rôle de délégataire auprès des équipes. La compétence se traduit par une connaissance approfondie des risques professionnels et de la réglementation applicable. Quant aux moyens, ils englobent les ressources financières, techniques et humaines permettant la mise en œuvre effective des mesures de prévention.

Pour assurer l’efficacité du plan de prévention, nous recommandons de l’actualiser régulièrement, particulièrement lors de modifications significatives des conditions d’intervention ou de l’arrivée de nouvelles entreprises sur site. La prévention des risques professionnels exige une vigilance constante et une capacité d’adaptation face aux évolutions du contexte de travail.