Dans notre activité de formation aux risques professionnels, nous constatons que le risque d’anoxie reste souvent méconnu alors qu’il peut avoir des conséquences dramatiques. Les espaces confinés représentent l’un des environnements les plus dangereux où ce risque peut survenir. Selon les statistiques de l’INRS, près de 15 accidents mortels liés à l’anoxie sont recensés chaque année en France. Nous vous proposons un éclairage complet sur ce risque invisible mais potentiellement fatal.

Comprendre le mécanisme de l’anoxie et ses causes principales

L’anoxie se définit comme une diminution critique de la quantité d’oxygène parvenant aux cellules ou aux tissus de l’organisme. Pour bien comprendre ce phénomène, rappelons que l’air que nous respirons contient environ 21% d’oxygène et 78% d’azote, le reste étant composé de gaz traces comme l’argon ou le dioxyde de carbone.

Les premières manifestations physiologiques de l’anoxie apparaissent lorsque le taux d’oxygène dans l’air descend sous les 17%. La gravité des symptômes augmente rapidement avec la diminution du taux d’oxygène, pouvant conduire à un arrêt respiratoire puis cardiaque en quelques minutes seulement.

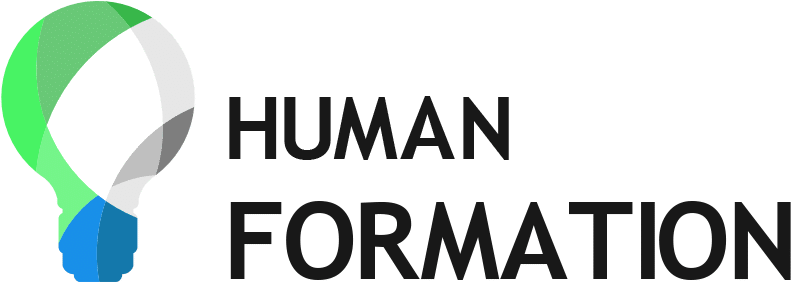

Les causes de l’anoxie en milieu professionnel sont multiples :

- Présence de gaz inertes (azote, argon, hélium) qui diluent l’oxygène

- Opérations d’inertage volontaire (systèmes d’extinction d’incendie, protection de produits)

- Fermentation de matières organiques consommant l’oxygène

- Réactions chimiques absorbant l’oxygène ambiant

- Confinement prolongé sans renouvellement d’air

Les secteurs particulièrement concernés incluent l’industrie chimique, l’agroalimentaire, le BTP où les travaux en hauteur ne sont pas les seuls risques, l’assainissement, et les laboratoires de recherche.

Les gaz inertes représentent un danger particulier car ils sont généralement inodores et incolores, rendant les fuites indétectables par les sens humains. L’azote (N₂), l’argon (Ar) et l’hélium (He) sont les plus fréquemment utilisés dans l’industrie et présentent ce risque invisible.

Identifier les symptômes et l’évolution rapide de l’anoxie

La progression des symptômes d’anoxie est insidieuse et extrêmement rapide. Voici comment ils évoluent en fonction de la concentration d’oxygène dans l’air :

| Taux d’O₂ | Symptômes | Niveau de danger |

|---|---|---|

| 21% | Respiration normale | Aucun |

| 17-19% | Fatigue, bâillements fréquents | Alerte – Premiers signes |

| 12-16% | Accélération du pouls, vertiges, malaises | Danger modéré |

| 10-12% | Nausées, risque de perte de conscience | Danger élevé |

| 6-10% | Perte de conscience rapide | Critique |

| 6% | Coma après 40 secondes, arrêt respiratoire puis cardiaque | Fatal |

En absence totale d’oxygène, la mort peut survenir après seulement trois inspirations. Cette rapidité d’action explique pourquoi les secours improvisés se soldent souvent par des drames en cascade, les sauveteurs devenant eux-mêmes victimes.

Ce qui rend l’anoxie particulièrement dangereuse, c’est l’altération du jugement qu’elle provoque dès les premiers stades. La personne affectée perd progressivement sa capacité à reconnaître le danger et à prendre des décisions appropriées pour se mettre en sécurité.

Dans nos formations, nous insistons sur ce point crucial : les signes précurseurs doivent être immédiatement reconnus et pris au sérieux. Toute sensation inhabituelle dans un espace à risque (fatigue soudaine, légère confusion) doit déclencher une évacuation immédiate.

Espaces confinés : des environnements à haut risque

Les espaces confinés constituent des environnements particulièrement propices aux accidents par anoxie. Ces volumes totalement ou partiellement fermés sans renouvellement d’air adéquat se retrouvent dans de nombreux secteurs d’activité.

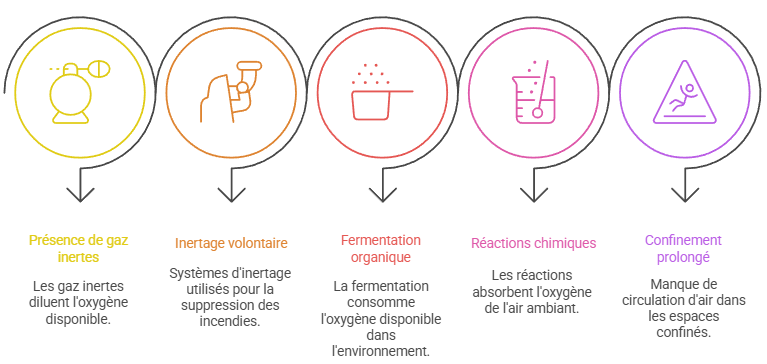

Parmi les espaces confinés courants, nous pouvons citer :

- Les silos et cuves de stockage

- Les réservoirs et citernes

- Les fosses et regards d’assainissement

- Les chambres froides et enceintes de conservation

- Les galeries techniques et vides sanitaires

Ces espaces ne sont pas conçus pour être occupés de façon permanente mais nécessitent des interventions ponctuelles de maintenance, d’entretien ou d’inspection. L’appauvrissement en oxygène peut y survenir suite à un inertage volontaire ou par des phénomènes naturels comme la fermentation.

Le dioxyde de carbone (CO₂) présente un risque particulier dans ces environnements. Contrairement aux gaz inertes “purs”, il introduit un danger supplémentaire en diminuant le pH sanguin, provoquant une acidose respiratoire qui aggrave les effets de l’anoxie.

Chaque année, des accidents graves se produisent lors d’interventions en espaces confinés, souvent par méconnaissance des risques ou non-respect des procédures. Tout comme pour la prévention incendie, la formation des intervenants est essentielle pour prévenir ces drames.

Mesures de prévention et dispositifs de sécurité

Pour prévenir efficacement le risque d’anoxie, nous recommandons la mise en place d’une démarche structurée comprenant plusieurs niveaux de protection :

En premier lieu, la signalisation des zones à risque est fondamentale. Les locaux où sont stockés ou utilisés des gaz inertes doivent être identifiés par un pictogramme triangulaire jaune représentant une personne évanouie. Cette signalisation alerte sur le danger spécifique d’anoxie, distinct des risques chimiques classiques.

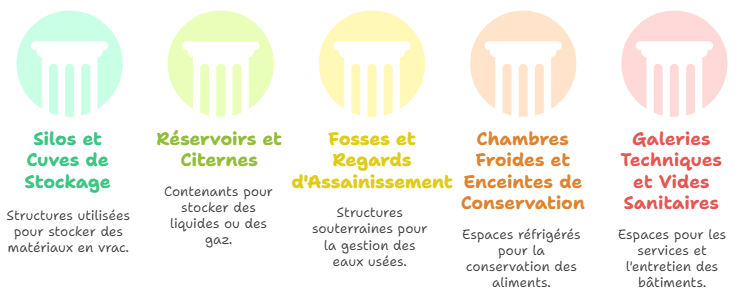

Les systèmes de surveillance de la concentration en oxygène constituent la deuxième ligne de défense. Une installation standard comprend généralement :

- Des sondes fixes assurant une mesure continue

- Une alarme visuelle se déclenchant sous 19% d’O₂

- Une alerte au poste central de sécurité sous 17% d’O₂

- Des détecteurs portatifs pour les intervenants

Sur le plan organisationnel, les interventions en espaces confinés requièrent des procédures strictes : analyse préalable des risques, plan de prévention, autorisation de travail et formation spécifique des intervenants. Le travail isolé doit être proscrit et un surveillant extérieur doit toujours être présent.

Les équipements de protection individuelle adaptés (appareils respiratoires isolants, masques à adduction d’air) doivent être disponibles et leur utilisation maîtrisée par les équipes. Des exercices réguliers permettent de maintenir ce savoir-faire opérationnel et de tester l’efficacité des procédures d’urgence.

Nous constatons que la formation et la sensibilisation restent les piliers d’une prévention efficace. Comprendre les mécanismes de l’anoxie et reconnaître ses premiers signes peut sauver des vies dans ces environnements à risque.