Dans notre centre de formation, nous rencontrons régulièrement des professionnels qui sous-estiment les dangers liés aux comburants. Ces substances, pourtant omniprésentes dans de nombreux secteurs d’activité, représentent un risque majeur quand elles sont mal manipulées. Selon les données de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), plus de 25% des accidents industriels impliquant des produits chimiques sont liés à une mauvaise gestion des substances comburantes. En 2023, 187 incidents graves ont été recensés en France, dont la majorité aurait pu être évitée avec une formation adéquate. Nous vous proposons d’chercher en détail ce que sont les comburants, leurs caractéristiques et les précautions essentielles à prendre.

Comprendre les comburants et leurs mécanismes d’action

Les comburants constituent un élément fondamental du triangle du feu, aux côtés du combustible et de la source de chaleur. Il s’agit de substances qui, en libérant de l’oxygène ou d’autres éléments comme le fluor, le chlore ou le brome, favorisent et intensifient la combustion d’autres matières. Cette propriété les rend particulièrement dangereux dans un environnement non contrôlé.

Cliquez sur les éléments du triangle pour comprendre leur rôle dans la combustion. Les comburants peuvent transformer un petit feu en incendie majeur !

Dans notre expérience de formateurs, nous constatons que la définition même d’un comburant reste floue pour de nombreux professionnels. Selon le Règlement CLP (CE) 1272/2008, les comburants se déclinent en trois états physiques :

- Les liquides comburants : substances qui, en cédant de l’oxygène, favorisent la combustion d’autres matières

- Les solides comburants : matières qui, même sans être combustibles, peuvent intensifier un feu en libérant de l’oxygène

- Les gaz comburants : gaz capables de provoquer ou d’accélérer la combustion plus efficacement que l’air seul

Parmi les comburants les plus courants que vous pourriez rencontrer dans votre environnement professionnel, citons l’oxygène pur, le permanganate de potassium, le nitrite de sodium, le dioxyde de chlore, l’acide nitrique et l’acide perchlorique. Ces substances sont facilement identifiables grâce à leur pictogramme spécifique : un rond surmonté d’une flamme.

Dans nos formations à la sécurité incendie, nous mettons un point d’honneur à attester concrètement comment ces substances peuvent transformer un incident mineur en catastrophe. Un simple contact entre un comburant puissant et une matière combustible peut déclencher une inflammation spontanée, même sans source d’ignition externe. La chaleur ambiante suffit parfois à initier une réaction en chaîne potentiellement dévastatrice.

Catégorisation et évaluation des risques comburants

Pour adapter correctement vos mesures de prévention, il est essentiel de comprendre comment les comburants sont évalués et classifiés. Les méthodes de test varient selon l’état physique de la substance, mais l’objectif reste le même : déterminer sa capacité à intensifier ou provoquer une combustion.

Les liquides comburants sont testés selon l’épreuve O.2 du Manuel d’épreuves des Nations Unies. Cette méthode évalue leur aptitude à accélérer la combustion de la cellulose ou à provoquer son inflammation spontanée. L’analyse des résultats permet de classer ces substances en trois catégories de dangerosité décroissante, chacune associée à une mention de danger spécifique :

| Catégorie | Mention de danger | Niveau de risque |

|---|---|---|

| 1 | H271 | Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant |

| 2 | H272 | Peut aggraver un incendie ; comburant |

| 3 | H272 | Peut aggraver un incendie ; comburant (risque moindre) |

Pour les solides comburants, l’évaluation se fait conformément aux épreuves O.1 ou O.3 des RTDM de l’ONU. Le principe consiste à comparer la durée de combustion d’un mélange substance/cellulose à celle d’un mélange de référence. Cette approche comparative permet d’établir une classification objective du potentiel comburant de la substance testée.

Quant aux gaz comburants, leur pouvoir oxydant est déterminé par essai ou calcul selon les normes ISO 10156. Le test consiste à vérifier l’inflammabilité de l’éthane dans un mélange précis avec le gaz à tester et l’azote. Un résultat positif classe automatiquement le gaz comme comburant de catégorie 1 (H270).

Dans le cadre de nos formations au référentiel SST 2024, nous insistons sur l’importance de ces classifications pour adapter les mesures de prévention et les procédures d’urgence à chaque situation. Une connaissance précise du niveau de risque permet d’optimiser la gestion de la sécurité et de garantir une réaction appropriée en cas d’incident.

Bonnes pratiques pour la manipulation sécurisée des comburants

La manipulation des comburants exige une vigilance constante et le respect de protocoles stricts. Notre expérience dans l’accompagnement des entreprises nous a permis d’identifier les mesures les plus efficaces pour prévenir les accidents.

La première règle d’or consiste à privilégier la substitution. Remplacer un produit fortement comburant par une alternative moins dangereuse représente toujours la solution de prévention la plus efficace. Lorsque cette option n’est pas envisageable, la dilution dans l’eau peut réduire les risques, à condition de respecter une procédure précise : toujours ajouter le comburant à l’eau, jamais l’inverse, pour éviter les projections dangereuses.

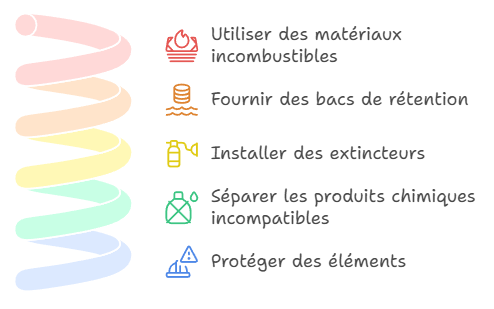

Le stockage des matières comburantes mérite une attention particulière. Nous recommandons systématiquement :

- D’utiliser des sols et des étagères incombustibles, en évitant notamment les palettes en bois

- De prévoir des bacs de rétention de capacité suffisante pour contenir d’éventuels déversements

- D’installer des extincteurs adaptés à proximité immédiate de la zone de stockage

- De maintenir les comburants à l’écart des produits chimiques incompatibles

- De protéger les contenants de la chaleur, du soleil et des chocs physiques

La ventilation des locaux constitue également un élément crucial de la stratégie préventive. Un système d’extraction efficace permet d’évacuer les vapeurs potentiellement dangereuses, mais sa conception doit être compatible avec les substances comburantes. Les dispositifs d’aspiration ne doivent contenir aucun matériau combustible ni être exposés à des produits chimiques incompatibles.

En cas de déversement accidentel, l’intervention doit suivre des protocoles spécifiques. Contrairement aux idées reçues, l’utilisation de sciure de bois ou de sable est fortement déconseillée, ces matériaux pouvant eux-mêmes réagir avec le comburant. Des formations régulières, comme celles portant sur les rôles de guide-file et serre-file, préparent efficacement le personnel à réagir face à ce type d’urgence.

Enfin, n’oublions pas l’importance des équipements de protection individuelle (EPI). Les tenues de travail et les EPI doivent être spécifiquement adaptés aux produits manipulés et ne pas risquer de réagir chimiquement avec eux. Une attention particulière doit être portée aux chaussures et tabliers en cuir, ainsi qu’aux blouses en coton, qui peuvent s’imprégner de substances comburantes et devenir eux-mêmes dangereux.

La gestion des déchets comburants complète ce dispositif préventif. Ces substances, ainsi que leurs contenants vides et les matériaux contaminés, doivent être considérés comme des déchets chimiques dangereux et traités selon des filières spécifiques, séparément des autres déchets pour éviter tout risque d’incendie.