Dans le domaine de la sécurité industrielle, comprendre les propriétés physico-chimiques des substances manipulées est essentiel pour assurer la protection des travailleurs. Parmi ces propriétés, le point éclair constitue un paramètre fondamental dans l’évaluation des risques d’incendie. Nous avons constaté que de nombreux accidents auraient pu être évités grâce à une meilleure connaissance de ces données. Notre expérience dans la formation professionnelle nous a montré que la maîtrise de ce concept peut véritablement transformer les pratiques quotidiennes et renforcer considérablement la sécurité sur site.

Comprendre le point éclair et ses implications sécuritaires

Le point éclair, également connu sous le terme anglais “flash point”, représente la température minimale à laquelle un liquide émet suffisamment de vapeurs pour former avec l’air un mélange inflammable en présence d’une source d’ignition. Cette caractéristique fondamentale s’exprime en degrés Celsius et constitue un indicateur crucial pour évaluer le potentiel d’inflammabilité d’une substance. En 2023, l’Observatoire National des Risques Industriels a rapporté que 38% des incidents majeurs dans l’industrie étaient liés à une méconnaissance des points éclair des produits manipulés.

Il ne faut pas confondre le point éclair avec le point de flamme, bien que ces deux valeurs soient proches. Le point de flamme correspond à la température à laquelle la combustion persiste après ignition, généralement quelques degrés au-dessus du point éclair. Pour les professionnels de la sécurité industrielle, cette distinction reste secondaire car la prévention des risques commence dès que le point éclair est atteint.

La connaissance précise du point éclair permet de classifier les liquides inflammables selon le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging). Cette classification distingue trois catégories principales :

| Catégorie | Point éclair | Point initial d’ébullition |

|---|---|---|

| Catégorie 1 | Inférieur à 23°C | Inférieur ou égal à 35°C |

| Catégorie 2 | Inférieur à 23°C | Supérieur à 35°C |

| Catégorie 3 | Entre 23°C et 60°C | Variable |

Pour les responsables de sécurité en entreprise, ces classifications sont essentielles afin d’identifier correctement les substances manipulées et de mettre en place des protocoles adaptés. Notez que certains produits comme les gazoles ou huiles de chauffage légères avec un point éclair entre 55°C et 75°C peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie 3, selon l’annexe I du Règlement CLP.

Méthodes de mesure et détermination du point éclair

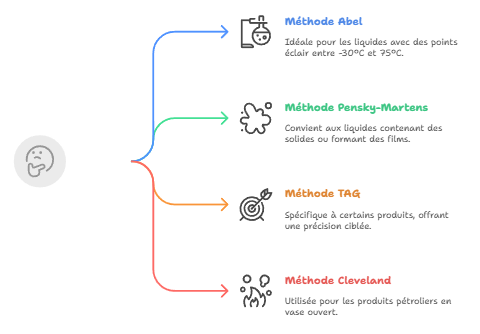

Pour déterminer avec précision le point éclair d’une substance, plusieurs méthodes expérimentales normalisées existent. Ces techniques diffèrent principalement par le type d’appareillage utilisé et les gammes de température couvertes. Dans nos formations sur la sécurité électrique et la prévention des risques, nous mettons en évidence l’importance de ces mesures précises.

Les principales méthodes normalisées pour mesurer le point éclair sont :

- Méthode Abel (ISO 13736:2013) – Réalisée en vase clos pour les combustibles liquides dont le point éclair se situe entre -30°C et 75°C

- Méthode Pensky-Martens (ISO 2719:2016) – Adaptée aux liquides contenant des solides en suspension ou formant un film en surface, applicable entre 40°C et 370°C

- Méthode TAG (ASTM D56-16a) – Particulièrement adaptée pour certains produits spécifiques

- Méthode Cleveland (ISO 2592) – Réalisée en vase ouvert, principalement pour les produits pétroliers

Il existe des bases de données répertoriant les points éclair de nombreuses substances chimiques pures. En revanche, nous conseillons vivement d’utiliser ces données avec précaution car la présence d’impuretés dans les produits industriels peut significativement modifier la valeur réelle du point éclair. Dans le cas de mélanges, la situation devient plus complexe puisque le point éclair peut s’avérer inférieur à celui de chacun des composants pris isolément.

Pour les substances dont le point éclair n’est pas documenté, des formules empiriques permettent d’obtenir une estimation. L’une des plus utilisées, proposée par K. Loader et validée par la NFPA (National Fire Protection Association), s’applique aux hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques : PE = 350-660 n-1/3, où n représente le nombre d’atomes de carbone dans la molécule.

Application pratique dans la prévention des risques industriels

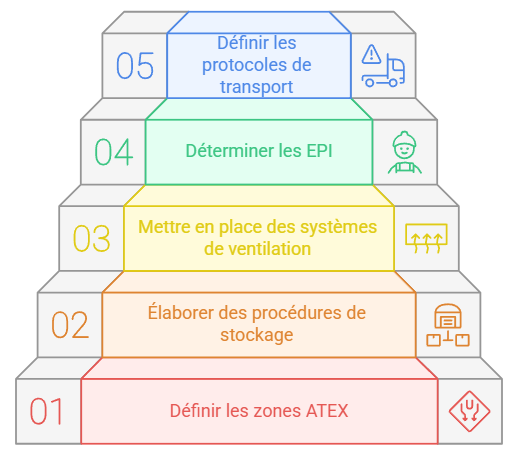

La connaissance du point éclair joue un rôle central dans l’application de la Directive ATEX 1999/92/CE relative aux atmosphères explosives. Cette directive, dont l’objectif est d’améliorer la protection des travailleurs exposés aux risques d’explosion, s’appuie fortement sur les données d’inflammabilité pour définir les zones à risque et les mesures préventives associées.

Dans l’analyse des risques d’explosion et d’incendie, la comparaison entre le point éclair d’un produit et sa température d’utilisation ou de stockage est déterminante. Si la température ambiante ou opérationnelle est supérieure au point éclair, des vapeurs inflammables se formeront, créant potentiellement une zone ATEX (ATmosphère EXplosive).

Les applications pratiques de ces connaissances sont nombreuses :

- Définition des zones ATEX et sélection des équipements adaptés

- Élaboration de procédures de stockage sécurisées

- Mise en place de systèmes de ventilation appropriés

- Détermination des équipements de protection individuelle nécessaires

- Définition des protocoles de transport conformes aux réglementations (ADR)

Pour les professionnels concernés par la sécurité électrique, il est essentiel de remarquer que la présence de vapeurs inflammables impose des contraintes spécifiques sur le matériel électrique. Les travailleurs intervenant dans ces environnements doivent disposer d’une formation adéquate en habilitation électrique, dont les modalités peuvent être financées par différents dispositifs.

Notre expérience dans l’accompagnement des entreprises nous a montré que l’intégration de ces connaissances dans la culture de sécurité contribue significativement à la réduction des accidents. En formant méthodiquement les équipes à reconnaître et anticiper les risques liés au point éclair, nous avons pu observer des améliorations tangibles dans les pratiques quotidiennes et une prise de conscience collective qui transforme véritablement les comportements face au risque.